Avis publié le 25 mars 2025

SNCF – 1047/25

Plainte fondée / Demande de révision rejetée

Le Jury de Déontologie Publicitaire,

- après examen des éléments constituant le dossier de plainte,

- les personnes intéressées ayant été invitées à faire valoir leurs observations,

- après avoir entendu les représentants de la Fédération Nationale de l’Aviation et de ses Métiers (FNAM), plaignante, d’une part, et les représentants de la SNCF et de son agence de communication, Rosa Paris, d’autre part, lors d’une séance tenue sous la forme d’une visioconférence,

- après en avoir débattu,

- l’avis délibéré ayant été adressé à la fédération plaignante ainsi qu’à l’annonceur et à son agence de communication, lesquels ont introduit une demande en révision, rejetée par la décision du Réviseur de la déontologie publicitaire ci-dessous, annexée au présent avis,

rend l’avis suivant :

1. La plainte

Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 10 décembre 2024, d’une plainte émanant de la Fédération Nationale de l’Aviation et de ses Métiers (FNAM), tendant à ce qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité, en faveur de la SNCF pour promouvoir son offre de TGV INOUI.

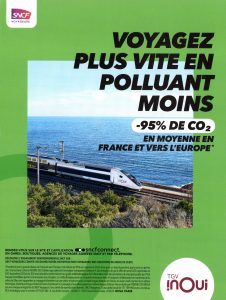

La publicité en cause, diffusée dans le journal Libération, montre l’image, incrustée sur un fond vert », d’un train circulant sur une voie située en bord de mer.

Les textes accompagnant ce visuel sont :

- En très gros caractères « Voyagez plus vite en polluant moins »,

- « – 95% de CO2 en moyenne en France et vers l’Europe* », ce dernier renvoyant à des mentions explicatives figurant en plus petits caractères au bas de la publicité,

- En-dessous de l’image : « Découvrez l’engagement environnemental SNCF sur sncf-voyageurs.com/fr/Decouvrez-notre-entreprise/Sncf-voyageurs/Nos-solutions-de-mobilité-verte.

2. Les arguments échangés

– La FNAM soutient que cette publicité, vantant les mérites sur le plan environnemental du TGV, repose sur des hypothèses incomplètes, des biais méthodologiques et des omissions importantes, susceptibles d’induire le public et les consommateurs en erreur en leur faisant croire, sans nuances ni explications méthodologiques, que le mode ferroviaire est la solution la plus écologique.

La Fédération rappelle à titre liminaire, qu’au titre de l’article L. 121-2 du code de la consommation, une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, portant sur les propriétés attendues d’un service, notamment son impact environnemental.

Elle souligne que le droit de l’Union a récemment rappelé, par le truchement de la directive (UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024, certes applicable seulement à compter du 27 septembre 2026, que constitue une pratique commerciale déloyale qui induit les consommateurs en erreur, une allégation environnementale trompeuse.

Or, des facteurs essentiels comme les distances absolues, les infrastructures ferroviaires, la prise en compte d’effets encore imparfaitement évalués sur le plan scientifique (effets non CO2) ou encore les variations du mix énergétique rendent cette affirmation exagérée et a minima à nuancer.

De plus, une publicité inexacte peut fausser les priorités d’investissement des décideurs publics à long terme. En orientant les choix vers le développement exclusif du transport ferroviaire, sans une analyse globale de ses coûts, de son efficacité et de son impact environnemental, elle peut détourner des ressources cruciales pour d’autres secteurs et leur transition énergétique, comme le développement de carburants durables pour l’aérien ou l’amélioration des infrastructures intermodales.

Une telle distorsion pourrait ralentir les progrès globaux en matière de décarbonation, tout en impactant négativement l’équilibre entre les modes de transport et en réduisant l’efficacité des politiques publiques.

La Fédération en conclut que cette publicité semble être en contradiction avec les exigences fixées par l’ARPP, notamment sa Recommandation Développement Durable (article 3.3).

Elle détaille plus particulièrement les points suivants :

Sur l’utilisation inadaptée du mix énergétique français : la publicité repose sur le mix énergétique français, très décarboné grâce à l’énergie nucléaire, pour justifier la réduction de 95 % des émissions de CO₂. Cependant, le périmètre géographique évoqué inclut des trajets européens, où le mix énergétique est nettement plus carboné (exemple : Allemagne, Pologne), réduisant de facto, la performance affichée de « – 95 % ». L’hypothèse retenue par la SNCF fausse donc a priori les résultats et surestime artificiellement et insidieusement l’avantage environnemental du train dans un contexte européen.

Sur l’omission de la distance absolue parcourue : la méthodologie semble exclusivement basée sur les émissions en CO₂ par passager-kilomètre, sans prendre en compte les distances absolues des trajets. Or, pour relier certaines destinations, les trajets ferroviaires sont souvent plus longs que les trajets aériens, ce qui augmente les émissions globales.

Par exemple : un trajet Marseille-Berlin représente environ 1 200 km en avion, contre 1 500 km en train, soit une augmentation de 25 %. En omettant ce facteur, la publicité simplifie abusivement l’analyse.

Sur la non-prise en compte des infrastructures : la publicité ne prend pas en compte les émissions liées à la construction et à l’entretien des infrastructures. Or, ces émissions sont significatives pour les infrastructures ferroviaires (rails, gares, lignes LGV) : selon une étude du ministère de la Transition écologique, la construction d’une LGV peut générer plusieurs milliers de tonnes de CO₂, amorties sur plusieurs décennies. En intégrant ces données, les avantages environnementaux du train se réduisent considérablement.

Sur l’inclusion contestable des effets non CO₂ de l’aviation : la publicité s’appuie sur les données du comparateur de l’ADEME, qui inclut les effets non CO₂ de l’aviation, comme les traînées de condensation. L’ADEME double à cette occasion les émissions de CO₂ de l’aviation. Or, ces effets sont mal compris et non quantifiables de manière fiable, comme l’admet l’ADEME elle-même et plus généralement les chercheurs spécialistes du sujet. En incluant ces effets dans le calcul sans explication, la publicité renforce artificiellement et significativement l’écart entre le train et l’avion.

Sur l’analyse des coefficients réels entre l’avion et le train : la FNAM a joint à sa plainte une étude qui montre que les coefficients réels entre les émissions de CO₂ par passager des trains et des avions sont bien inférieurs au ratio implicite de 20 avancé par cette publicité : sur des trajets comme Marseille-Paris, les coefficients réels se situent entre 7,94 et 7,69 ; sur des trajets plus longs comme Marseille-Berlin, ils chutent encore, oscillant entre 4,3 et 4,16 (à iso mix énergétique sans prise en compte des émissions du mix Allemand).

Ces résultats, obtenus à partir d’une méthodologie rigoureuse prenant en compte les infrastructures, les distances absolues et les variations du mix énergétique, contredisent directement les données simplifiées présentées dans la publicité.

– La SNCF ainsi que le journal Libération ont été informés, par courriel avec accusé de réception du 20 décembre 2024, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.

La SNCF fait valoir que :

Sur l’utilisation inadaptée du mix énergétique français : l’affirmation « -95% de CO2 » est relative aux émissions de CO2 constatées sur des trajets réalisés sur le territoire français car elle se base sur une méthodologie utilisant les données du mix énergétique de la France, c’est la raison pour laquelle il n’a pas été écrit « en France et en Europe » mais « en France et vers l’Europe » en référence aux trajets que les clients réalisent sur le territoire français.

Sur l’omission de la distance absolue parcourue : dans les comparaisons d’émissions de CO2 sur un trajet donné, les distances kilométriques utilisées pour chaque mode de transport sont celles propres au mode de transport. Les calculs de SNCF Voyageurs relatifs au transport aérien sont réalisés en fonction des données kilométriques émanant de la DGAC et celles du train le sont en fonction de ses propres données kilométriques. Ces distances peuvent en effet différer d’un mode de transport à l’autre et ces écarts sont donc bien pris en compte dans le calcul des émissions pour chaque type de trajet. Dans la publicité visée, il est mentionné « en moyenne en France et vers l’Europe » de façon à indiquer aux personnes que le -95% est une valeur moyenne par voyageur par km.

Sur la non-prise en compte des infrastructures : la méthodologie utilisée pour obtenir le chiffre de -95% et les éléments détaillés dans les mentions légales est issue d’une étude du cabinet Carbone 4 commandée par TGV Intercités, activité de SNCF Voyageurs. Pour cette méthodologie de calcul, le cabinet Carbone 4 n’a pas repris les émissions liées aux infrastructures dans le périmètre pour la raison suivante : les infrastructures de transport existent déjà et varient peu, voire pas. Leurs émissions de construction ont déjà été émises, de plus, le poids carbone de la maintenance des infrastructures est très faible devant celui de la construction et un usage plus fréquent pourra simplement permettre de mieux les amortir. Il n’y a donc pas de sens à les intégrer dans la comparaison, car le choix d’un mode de transport ou un autre n’affectera pas leurs émissions. Ainsi, le fait de ne pas considérer les infrastructures dans notre méthodologie n’est pas gênant pour une comparaison des émissions visant à éclairer le choix d’une personne souhaitant voyager dans l’année.

Par ailleurs, et pour rappel, à chaque construction de nouvelle infrastructure ferroviaire, des études préliminaires préalables à la validation du lancement du projet de construction sont réalisées pour évaluer l’amortissement écologique de ces infrastructures (réductions des émissions de gaz à effet de serre liées au transfert de trafic de la route vers le train). En moyenne, une nouvelle infrastructure ferroviaire est amortie d’un point de vue écologique au bout de 40 ans.

Sur l’inclusion contestable des effets non CO₂ de l’aviation : SNCF Voyageurs a suivi la recommandation de Carbone 4 également préconisée aujourd’hui par l’ADEME et de nombreux scientifiques, d’intégrer non seulement les émissions de CO2 mais aussi les trainées pour l’avion et l’a spécifié sur la page dédiée à la communication RSE pour TGV (« Planète Voyages » : pour une mobilité plus écologique | SNCF Voyageurs) : 260 g dont 117 g de trainées de condensation. De plus, sur la communication sur laquelle porte la plainte, le -95% de CO2 affiché ne se réfère en réalité qu’à la comparaison des émissions du train versus la voiture compte tenu qu’il s’agit de notre principal concurrent modal. Il est par ailleurs minoré par rapport à la valeur calculée de -97% (3 g versus 108 g) pour avoir un chiffre plus communiquant mémorisable par la clientèle et une harmonie de la communication compte tenu des fluctuations annuelles des facteurs d’émission (en 2023, le chiffre calculé était à -95%, en 2024, il était de -97%, et SNCF Voyageurs a continué à afficher -95%). A noter : le chiffre comparant le train versus l’avion est de -98,8% (3g versus 260g), il serait donc plus défavorable au transport aérien que celui affiché dans la publicité.

Sur l’analyse des coefficients réels entre l’avion et le train : l’annonceur indique ne pas comprendre à quoi correspond le ratio implicite de 20 évoqué. L’étude citée par la FNAM est une étude interne dont les sources sont contestables alors que les données évoquées sont issues d’une étude réalisée par un cabinet spécialisé indépendant (Carbone 4). En outre, cette analyse repose sur des exemples d’émissions sur 2 types de trajets là où la publicité indique des données moyennes. A noter par ailleurs, que les 2 méthodologies se réfèrent à des valeurs qui ne sont pas comparables (étude Carbone 4 : les chiffres sont en g CO2e/km/voyageur vs étude FNAM : g CO2 / kWh). De plus, le détail des périmètres de calcul de l’étude FNAM n’est pas évoqué.

– L’agence de communication Rosa Paris explique que la plainte porte sur un visuel publicitaire mettant en avant l’impact environnemental moindre du train par rapport à d’autres moyens de transport. Un signe de renvoi permet de relier directement l’accroche « Voyagez plus vite en polluant moins. -95% de CO2 en moyenne vers la France et vers l’Europe* », à la mention justificative qui l’accompagne. Ladite mention détaille les sources et la méthodologie utilisée ayant permis à SNCF Voyageurs d’aboutir à cette donnée chiffrée, afin de répondre aux exigences de la Recommandation ARPP « Développement durable ».

Il est précisé que ce visuel s’inscrit dans le cadre de campagnes publicitaires dont les différents éléments ont été transmis à l’ARPP et soumis à sa validation avant diffusion, conformément aux engagements dans ce domaine pris par SNCF Voyageurs et l’agence Rosa Paris.

Dès lors, la phrase « Voyagez plus vite en polluant moins » a pu être exploitée sur des visuels en faveur de la marque TGV INOUI, étant circonscrite ici par l’indication « -95% de CO2 », immédiatement suivie de la précision « en moyenne », afin de permettre une parfaite information du consommateur, et tel que le JDP l’a rappelé dans l’Avis publié le 5 décembre 2022.

– Le journal Libération n’a pas présenté d’observations.

– L’Autorité de régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP) explique avoir été interrogée par son adhérent, l’agence de communication ROSA Paris, plus globalement sur la campagne publicitaire de la SNCF, pour son offre TGV INOUI. Plusieurs projets de publicités lui ont été soumis, destinés à être exploités sur différents médias (Télévision, radio, digital…) dès le mois de juin 2024, dont un visuel similaire à celui en cause, plus précisément une vue d’un affichage.

L’ARPP rappelle que, de manière générale, elle accorde une attention toute particulière au recours à des allégations en lien avec l’environnement dans les messages publicitaires, quel que soit le secteur d’activité ou le produit ou service concerné. A ce titre, cette publicité a été examinée au regard des dispositions de sa Recommandation « Développement durable ».

Les points de vigilance du conseil délivré ont porté sur :

- l’utilisation, dans les premières versions transmises, de certaines alternatives d’accroches susceptibles d’être contestées par les représentants du secteur aéronautique, celles-ci ayant été modifiées par l’agence dans les versions des publicités ultérieures ;

- le respect des principes essentiels en la matière, en particulier ceux relatifs à la véracité des actions et la proportionnalité des messages ;

- la nécessité que les revendications/présentations faites ne soient pas excessives et soient étayées par des éléments objectifs (étude venant à l’appui du discours «- 95% de Co2 ») ;

- la présence au sein du message des informations relatives à cette étude (date, origine.. ) ainsi que les termes essentiels (voyage en train/conditions du voyage en voiture/ en avion) conformément à la Recommandation « Résultats d’étude de marché ou d’enquête » de l’ARPP et à l’article L 121-2 du code de la consommation ;

- la présence d’un début d’explication des allégations environnementales employées, assorti d’un renvoi à une rubrique dédiée du site internet dans le message ;

- la bonne lisibilité, comme pour toutes mentions et renvois utilisés en publicité, de ces informations, comme imposé par la Recommandation de l’ARPP sur ce sujet.

En l’espèce, l’ARPP a considéré que l’accroche « Voyagez plus en polluant moins » ne relevait pas d’un vocabulaire excessif, qu’elle était immédiatement suivie de la mention « –95% de CO2 en moyenne en France et vers l’Europe » introduisant la notion de « moyenne », elle-même accompagnée d’un astérisque renvoyant à un texte explicatif sur la méthodologie des analyses, comportant l’identification des sources, le tout complété par l’indication de l’adresse du site dédié de l’annonceur, répondant ainsi aux exigences de la Recommandation.

L’ARPP souligne enfin que, pour la communication dans le secteur des transports, ses conseils préalables prennent en compte également les impératifs de responsabilité sociale et environnementale ainsi que les comportements écocitoyens préconisés de manière générale et rappelés dans le préambule et le point 1 de la Recommandation « Développement durable ».

Dans ces conditions, l’ARPP a considéré que le projet de publicité transmis n’était pas contraire aux dispositions déontologiques applicables.

3. L’analyse du Jury

Le Jury rappelle que la Recommandation « Développement durable » de l’ARPP dispose :

- au titre de la véracité des actions (point 2) :

- « 1. La publicité ne doit pas induire le public en erreur sur la réalité des actions de l’annonceur ni sur les propriétés de ses produits en matière de développement durable ;

- 3. L’annonceur doit être en mesure de justifier les arguments ayant trait au développement durable au moyen d’éléments sérieux, objectifs et vérifiables au moment de la publicité ; / Pour tout message reposant sur une allégation scientifique, l’annonceur doit être en mesure de présenter l’origine des résultats annoncés et la méthodologie ayant servi de base de calcul. / La publicité ne peut recourir à des démonstrations ou à des conclusions scientifiques qui ne seraient pas conformes à des travaux scientifiques reconnus (…) »

- au titre de la proportionnalité (point 3) :

-

- 3.1 Le message publicitaire doit exprimer avec justesse l’action de l’annonceur ou les propriétés de ses produits, en adéquation avec les éléments justificatifs transmissibles. La réalité de ces actions ou propriétés peut s’apprécier au regard des différents piliers du développement durable, des différents types d’impacts possibles et des différentes étapes de la vie du produit.

- 3.2 Le message publicitaire doit être proportionné à l’ampleur des actions menées par l’annonceur en matière de développement durable ainsi qu’aux propriétés du produit dont il fait la promotion.

- 3.3 En particulier :

a/ L’argument publicitaire ne doit pas porter sur plus de piliers du développement durable, plus d’étapes du cycle de vie ou plus d’impacts qu’il ne peut être justifié.

b/ Le message publicitaire ne saurait suggérer indûment une absence totale d’impact négatif.

c/ La présentation d’action(s), de produit(s) à un stade expérimental ou de projet (prototype, R&D, investissement…) doit clairement les présenter comme tels et ne pas en exagérer la portée.

- au titre de la « clarté du message » (point 4) :

- « 4.2 Si l’argument publicitaire n’est valable que dans un contexte particulier, ce dernier doit être présenté clairement.

- 3 Lorsqu’une explicitation est nécessaire, celle-ci doit être claire, lisible ou audible et, donc, répondre aux exigences de la Recommandation Mentions et renvoisde l’ARPP.

- 4 Dans les cas où cette explicitation est trop longue pour pouvoir être insérée dans la publicité, l’information essentielle doit y figurer, accompagnée d’un renvoi à tout moyen de communication permettant au public de prendre connaissance des autres informations.

- 5 Tout message publicitaire reposant sur une étude scientifique doit en indiquer la source.

- 6. Tout argument de réduction d’impact ou d’augmentation d’efficacité doit être précis et s’accompagner de précisions chiffrées, en indiquant la base de comparaison utilisée».

- au titre du « vocabulaire » (point 7) :

-

- « 7.1 Les termes et expressions utilisés ne doivent pas induire le public en erreur sur la nature et la portée des propriétés du produit ou des actions de l’annonceur en matière de développement durable.

- 2 Lorsque les termes et expressions utilisés font l’objet d’une définition fixée par une norme, ils doivent être employés dans un sens qui correspond à cette définition.

- 3 Dans le cas où il serait impossible de justifier des formulations globales (ex. : écologique, vert, éthique, responsable, préserver, équitable, durable, …), la publicité doit les relativiser en utilisant des formulations telles que “contribue à”.

- 4 Les termes, expressions ou préfixes utilisés ne doivent pas traduire indûment une absence d’impact négatif du produit ou de l’activité de l’annonceur.

- 5 Le vocabulaire technique, scientifique, ou juridique, peut être utilisé s’il est approprié et compréhensible pour les personnes auxquelles s’adresse le message publicitaire.

Le Jury rappelle à titre liminaire qu’il n’a pas pour mission d’apprécier la conformité d’un message publicitaire ou d’un produit aux dispositions du code de la consommation, ni d’apprécier l’existence d’une pratique commerciale trompeuse.

Le Jury relève ensuite que la publicité visée par la plainte correspond à une page publiée dans le journal Libération intitulée : « VOYAGEZ PLUS VITE EN POLLUANT MOINS », accompagnée, immédiatement en-dessous des précisions suivantes : « –95% de CO2 en moyenne en France et vers l’Europe* », l’astérisque renvoyant à des explications en bas de page.

En bas de page, il est proposé de découvrir « l’engagement environnemental de la SNCF sur une page internet du site « sncf-connect ».

Une photographie grand format, encadrée sur fond vert, illustre ce message au moyen d’un TGV qui circule sur des voies ferrées, en bord de mer, sous un grand ciel bleu méditerranéen.

Concernant la comparaison du TGV aux autres modes de transports

Le Jury relève tout d’abord que l’affirmation principale est d’ordre comparatif, mais sans précision claire et immédiate sur les termes de la comparaison. L’annonceur indique que l’affirmation « Voyager plus vite » s’entend vis-à-vis de la voiture, or aucun élément ne permet au consommateur de le comprendre de manière évidente et explicite

Ce manque de clarté est renforcé par le recours au chiffre « –95% de CO2 en moyenne en France et vers l’Europe* ». En effet, ce second terme de la comparaison n’est guère plus intuitif car si l’annonceur indique, en réponse à la plainte : « En préambule aux compléments d’information apportés ci-dessous par SNCF pour l’étude de la plainte de la FNAM, nous attirons votre attention sur le fait que la publicité visée ne présente aucune mention de comparaison au transport aérien », les mentions auxquelles renvoie l’astérisque expliquent au contraire : « prendre le train à grande vitesse, c’est réduire de 95% en moyenne le CO2 émis pour un trajet équivalent par la route ou par les airs ».

Or s’agissant du temps de trajet proprement dit, il n’est pas exact d’affirmer que même le TGV serait plus rapide que l’avion, à moins de nuancer ou d’expliciter le propos, ce que ne fait pas le message publicitaire.

En conséquence de ce qui précède, le Jury est d’avis que la publicité contrevient au point 4 de la Recommandation « Développement durable » au titre de la clarté du message.

Concernant le chiffre utilisé sur l’impact carbone comparé du TGV

Le recours à un chiffre précis, même « moyen », exige une grande rigueur dans le mode de calcul employé et une grande transparence dans les critères retenus.

S’il n’est pas contesté que l’impact carbone des trajets en TGV est en moyenne moindre par rapport aux trajets en voiture ou en avion, le fait d’appuyer cette affirmation générale sur un chiffre précis (« – 95% »), même immédiatement relativisé par l’expression : « en moyenne », est de nature à lui conférer une assise quasi-scientifique et indiscutable. Or la méthode de calcul pour parvenir à ce chiffre n’est pas directement explicitée et sa signification peu claire dans les éléments accessibles au public, tant dans la publicité proprement dite que sur la page internet de l’annonceur à laquelle il est renvoyé puisque le chiffre paraît résulter d’une étude de la société de conseil Carbone 4 qui est certes mentionnée, mais de façon allusive (titre de l’étude ? date ? lien pour la retrouver ?). La page bilans-ges.ademe.fr, à laquelle renvoient également les mentions, n’offre pas plus d’éléments immédiatement accessibles pour expliciter et justifier ce calcul.

Par ailleurs, si l’on peut déduire de l’illustration et du logo TGV Inoui que l’allégation utilisée concerne le TGV, le site « sncf-connect » auquel renvoie la publicité précise : « Lorsqu’un même trajet est assuré par plusieurs transporteurs (TGV, TER, INTERCITES), il faut considérer que c’est l’empreinte carbone TGV qui est affichée », ce qui n’est pas de nature à éclairer le grand public sur le champ couvert par l’affirmation ainsi que les méthodes de calcul des émissions en matière de CO2, et affaiblit en conséquence l’affirmation comparative, d’autant que cette page indique elle-même, toujours à propos du critère environnemental que toutes les données et les méthodologies de calcul sont détaillées dans un document d’information avec un lien qui n’était manifestement plus actif au jour de sa consultation par le jury (« https://medias.sncf.com/sncfcom/rse/methodologie-generale-infoges.pdf »).

Le message publicitaire évoque par ailleurs des trajets en France et « vers l’Europe » tandis que le comparateur de trajets du site « sncf-connect » propose de comparer des trajets vers Bruxelles, Schiphol ou encore Londres pour justifier ce même chiffre. Il s’ensuit que le consommateur moyen n’est pas à même de comprendre la subtilité de l’expression « vers l’Europe » laquelle, selon l’annonceur, ne signifie pas « en Europe » mais est, en réalité, plus restrictive puisqu’il résulte de ses propres explications que « l’affirmation « -95% de CO2 » est relative aux émissions de CO2 constatées sur des trajets réalisés sur le territoire français ».

Enfin, dans la mesure où la méthodologie de calcul utilisée ne concerne que les émissions de CO2 des trajets en TGV, à l’exclusion de toute autre forme de pollution et à l’exclusion des émissions induites par les infrastructures qui peuvent être particulièrement significatives pour le train à grande vitesse, l’annonceur doit relativiser son propos, d’autant plus que l’illustration choisie met en scène le TGV dans un paysage naturel grandiose induisant, à tort, une forme d’innocuité pour l’environnement.

En conséquence de ce qui précède, le Jury est d’avis que la publicité contrevient également aux points précités de la Recommandation « Développement durable » au titre de la véracité du message, de sa proportionnalité et du vocabulaire.

Avis adopté le 7 février 2025 par Mme Tomé, Présidente, M. Aparisi, Vice-Président, Mmes Boissier, Charlot et Lenain, ainsi que MM. Le Gouvello, Lucas-Boursier et Thomelin.

DECISION DU REVISEUR DE LA DEONTOLOGIE PUBLICITAIRE

I) Instruction

Le Jury de Déontologie Publicitaire (ci-après « le Jury » ou « le JDP ») est saisi, le 10 décembre 2024, d’une plainte par laquelle la Fédération Nationale de l’Aviation et de ses Métiers – FNAM (ci-après « la plaignante » ou « la FNAM ») lui demande de se prononcer sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une publicité diffusée en faveur de la SNCF (ci-après « l’annonceur ») pour promouvoir son offre de TGV INOUI.

La publicité en cause, diffusée dans le journal Libération, montre l’image, incrustée sur un fond vert, d’un train circulant sur une voie située en bord de mer.

Les textes accompagnant ce visuel sont :

- en très gros caractères : « Voyagez plus vite en polluant moins »,

- « – 95% de CO2 en moyenne en France et vers l’Europe* », cette allégation renvoyant à des mentions explicatives figurant en plus petits caractères au bas de la publicité,

- en-dessous de l’image : « Découvrez l’engagement environnemental SNCF sur sncf-voyageurs.com/fr/Decouvrez-notre-entreprise/Sncf-voyageurs/Nos-solutions-de-mobilité-verte.

Par un avis provisoire délibéré le 7 février 2025, le Jury expose en quoi la publicité en cause méconnait plusieurs points de la Recommandation Développement durable de l’ARPP (clarté, véracité, proportionnalité, vocabulaire).

Cet avis fait l’objet, de la part de l’annonceur, d’une demande en Révision, qui est recevable et qui, le 27 février, est communiquée aux parties prenantes ; dans sa réponse à cette transmission, la FNAM explique en quoi la critique de la SNCF à l’avis provisoire ne lui « apparaît ni sérieuse ni légitime ».

Par suite, le Réviseur se rapproche alors de la Présidente et du vice-Président du Jury, sous la présidence desquels a été adopté l’avis provisoire, et il procède avec eux à une analyse contradictoire des faits et arguments sur lesquels est fondé cet avis.

Sur ces bases, le Réviseur est dès lors en mesure d’apporter les réponses suivantes à la demande de Révision de la SNCF.

II) Discussion

Au soutien de sa critique sérieuse et légitime (Article 22.1 – 1° du règlement intérieur du JDP), l’annonceur invoque plusieurs griefs.

A) la SNCF fait d’abord valoir que « les éléments du slogan et les mentions légales [de l’annonce en litige] ont été validés par l’ARPP en 2023 et 2024″.

Mais ainsi que le reconnaît d’ailleurs la demande de Révision, il peut advenir, pour un même message publicitaire, que l’analyse du JDP quand il rend un avis diffère de celle de l’ARPP dans sa mission de conseil ; cela tient notamment au fait que les deux institutions sont strictement indépendantes l’une de l’autre.

B) de même, le fait que la SNCF ait jugé opportun de « corriger » ses publicités pour tenir compte d’un précédent avis du JDP (n° 878/22 du 5 décembre 2022) est sans influence sur la solution à apporter au présent litige, dès lors que les deux affaires soumises au JDP portent sur des annonces différentes.

C) pour établir, à l’encontre de l’annonce en litige, son « manque de clarté », le Jury relève d’abord « que l’affirmation principale est d’ordre comparatif, mais sans précision claire et immédiate sur les termes de la comparaison ».

1) pour contester ce manquement qui est reproché à son message, la SNCF maintient son argument invoqué en premier examen devant le Jury, selon lequel sa « stratégie vise en priorité à attirer les conducteurs de la route vers le train » ; mais elle ne conteste pas avoir retenu, au titre des mentions légales dans la publicité en litige, la formulation « pour un trajet équivalent, par la route ou par les airs« (comme l’a souligné l’avis contesté) ; au surplus, dans cette formule, le recours à la conjonction de coordination « ou » n’apporte, au contraire, aucune précision claire et immédiate quant à la comparaison à laquelle entend se livrer l’annonce.

2) l’avis provisoire ayant estimé qu’« il n’est pas exact d’affirmer que même le TGV serait plus rapide que l’avion, à moins de nuancer ou d’expliciter le propos, ce que ne fait pas le message publicitaire », l’annonceur soutient en Révision que « le slogan « Voyagez plus vite en polluant moins » exprime un gain mesuré selon un ratio entre la vitesse du voyage et la pollution générée par celui-ci ». Mais la SNCF se garde, pour expliciter ce « ratio », d’indiquer les valeurs qui sont à prendre en compte, pour la vitesse du voyage d’une part, pour la pollution générée par ledit voyage d’autre part.

3) toujours au titre de la clarté du message, la SNCF rappelle que, en application de la Recommandation, l’annonce litigieuse renvoie le consommateur vers un lien contenant ce que l’annonceur qualifie (dans son mémoire en Révision, p. 3, § 8) de « données d’explicitation ».

Toutefois la demande de Révision SNCF précise aussitôt : « Nous reconnaissons toutefois qu’un changement d’hébergement des données a eu lieu entre la première parution de la publicité et l’avis rendu par le JDP, et que ce point nous avait échappé lors de diffusions ultérieures. Aussi, nous engageons une action corrective pour garantir l’accessibilité continue des informations et renforcer la transparence et la vérifiabilité de nos allégations » et elle indique l’intitulé du lien à utiliser dorénavant.

Le Réviseur et le Jury ne peuvent que saluer cette correction, laquelle ne peut toutefois être retenue au soutien de la Révision puisqu’intervenue postérieurement au dépôt de la plainte initiale.

D) la deuxième série de manquements relevés par l’avis provisoire à l’encontre de l’annonce SNCF porte sur les exigences relatives à la véracité et à la proportionnalité du message ainsi qu’au vocabulaire utilisé.

1) la SNCF, dans son mémoire en Révision, explique, à grands renforts de chiffres, que la diminution des quantités de CO 2 émises par le train (en l’occurrence le TGV) est, non pas de 95 % (comme indiqué dans l’annonce), mais de 97,2 % par rapport à la voiture et de 98,8 % par rapport à l’avion.

Mais contrairement au raisonnement implicite de l’annonceur, ce n’est pas l’exactitude du chiffre de – 95 % qui est contestée par l’avis provisoire, mais son insuffisante explicitation pour éclairer les consommateurs concernés.

Plus précisément, pour le Jury :

- « il n’est pas contesté que l’impact carbone des trajets en TGV est en moyenne moindre par rapport aux trajets en voiture ou en avion » ;

- mais « le fait d’appuyer cette affirmation générale [celle de l’alinéa précédent] sur un chiffre précis (« – 95% »), même immédiatement relativisé par l’expression : « en moyenne », est de nature à lui conférer une assise quasi-scientifique et indiscutable » ;

- « Or la méthode de calcul pour parvenir à ce chiffre n’est pas directement explicitée et sa signification peu claire dans les éléments accessibles au public, tant dans la publicité proprement dite que sur la page internet de l’annonceur à laquelle il est renvoyé » ;

- au soutien de son affirmation qui précède, l’avis relève notamment la « façon allusive » dont est présentée l’étude de la société de conseil Carbone 4 (« étude [d’ailleurs] commandée par TGV Intercités, activité de SNCF Voyageurs » comme l’indique le recours en Révision). L’avis constate aussi que « La page bilans-ges.ademe.fr, à laquelle renvoient également les mentions, n’offre pas plus d’éléments immédiatement accessibles [au public exposé à la publicité] pour expliciter et justifier ce calcul ».

Faute d’apporter les précisions qui sont requises par la Recommandation applicable, l’annonceur n’est donc pas fondé à demander sur ce point la Révision de l’avis provisoire.

2) la publicité litigieuse, dans le but d’éclairer les consommateurs visés, les convie notamment à un « rendez-vous sur le site et l’application SNCF connect ».

L’avis provisoire, se fondant sur l’une des affirmations dudit site SNCF connect, a estimé que cette référence « n’est pas de nature à éclairer le grand public sur le champ couvert par [cette] affirmation ainsi que les méthodes de calcul des émissions en matière de CO2, et affaiblit en conséquence l’affirmation comparative ».

L’avis relève également la confusion qui, dans l’esprit du public exposé à l’annonce, peut résulter du choix des trajets qui sont retenus pour servir de base aux calculs de pollution.

Dans sa demande de Révision, l’annonceur ne conteste pas ces constatations du Jury, et se borne à soutenir que « SNCF CONNECT est une société distincte de SNCF VOYAGEURS » (l’annonceur du message litigieux).

Mais :

- au-delà de la subtilité de cette dualité juridique (qu’un consommateur moyen n’est pas censé connaître),

- c’est l’annonceur SNCF VOYAGEURS lui-même qui, par l’invitation explicite qu’il adresse au public visé (« Rendez-vous sur le site et l’application SNCF CONNECT »), entretient la confusion entre les deux entités.

L’argument tiré de cette dualité ne peut donc être retenu pour fonder la Révision de l’avis provisoire sur ce point.

3) l’annonceur soutient qu’il a choisi, pour quantifier la moindre pollution résultant de trajets en TGV, la formule : » – 95 % en France et vers l’Europe », plutôt que « en Europe ».

Mais il ne répond en rien à l’affirmation de l’avis provisoire selon laquelle « le consommateur moyen n’est pas à même de comprendre la subtilité de l’expression « vers l’Europe » laquelle, selon l’annonceur, ne signifie pas « en Europe »« .

4) contrairement à ce que soutient le recours en Révision, l’avis provisoire ne fait pas grief à l’annonce litigieuse :

- ni de ne pas prendre en compte « toute autre forme de pollution », non plus que « les émissions induites par les infrastructures ferroviaires »,

- ni d’avoir choisi une photographie qui « met en scène le TGV dans un paysage naturel grandiose ».

L’avis se borne, à partir de ces considérations, à demander à l’annonceur de « relativiser son propos », comme le prévoient plusieurs dispositions de le Recommandation applicable.

Par suite cet argument ne peut justifier une Révision de l’avis sur ce point.

5) enfin, le Jury et le Réviseur prennent acte avec satisfaction de l’engagement de l’annonceur de « procéder à des actions correctives » et de « modifier [ses] futures campagnes », tout en constatant que cet engagement, postérieur à la plainte initiale, est par suite inopérant pour demander la Révision de l’avis provisoire.

Aucun autre grief ou argument n’étant invoqué au soutien du recours en Révision, celui-ci ne peut qu’être rejeté.

III) Conclusion

Des analyses qui précèdent il résulte que :

- la demande de Révision de la SNCF est recevable et à ce titre sera mentionnée dans la rédaction finale de l’Avis du Jury ;

- la critique sérieuse ou légitime (au sens de l’Article 22.1 du Règlement) invoquée contre l’Avis provisoire ne peut être considérée comme fondée.

Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à une seconde délibération de l’affaire en cause.

Il n’y a pas lieu non plus de réformer l’Avis contesté, sauf :

- pour y mentionner la demande de Révision comme indiqué ci-dessus,

- pour y adjoindre en annexe la présente réponse.

Dès lors et pour conclure, l’Avis en cause ainsi complété (pour mentionner le recours en Révision et la présente réponse) deviendra définitif et il sera publié – accompagné de la présente décision, laquelle constitue la réponse du Réviseur de la Déontologie Publicitaire à la demande de SNCF Voyageurs.

Alain GRANGE-CABANE

Réviseur